7月5日,顶级学术期刊Science Advances刊发我实验室易飞教授团队在中红外热成像技术领域的突破性成果,题为“Single 5-Centimeter-Aperture Metalens Enabled Intelligent Lightweight Mid-infrared Thermographic Camera(单片5厘米口径超构透镜实现智能轻量级中红外热像仪)”。

研究背景

中红外热像仪不仅具有夜视功能,还可以提供关于场景中各种物理特性的有价值的信息(如温度分布与物质构成),这些信息使用其他成像技术通常很难获得。

现有中红外热像仪的广泛应用受到传统中红外透镜的一些限制。

红外系统的探测性能主要取决于镜头口径与成像距离的比值,在不降低探测性能的前提下,远距离成像需要更大的镜头口径。然而,传统的中红外透镜通常是基于折射和反射原理设计的,需要宏观曲面。因此,镜头口径增大Δ倍的同时,其重量和体积也随之增大Δ3倍,导致中红外热像仪的重量和体积与成像距离之间出现矛盾。

传统的多片式透镜组中复杂的透镜温度分布会显著降低红外热像仪的环境适应性,需要复杂而不健壮的校准模型。

当测量红外光谱照度时,所增加的滤光片会增加热像仪损耗,降低图像对比度。

首次仅使用单个平面透镜

实现非制冷定量红外成像

针对以上问题,华中科技大学武汉光电国家研究中心、湖北光谷实验室易飞教授团队将“大口径超构透镜”引入中红外成像系统,创新地提出并研制了一种仅使用单片平面透镜的超轻非制冷热像仪。

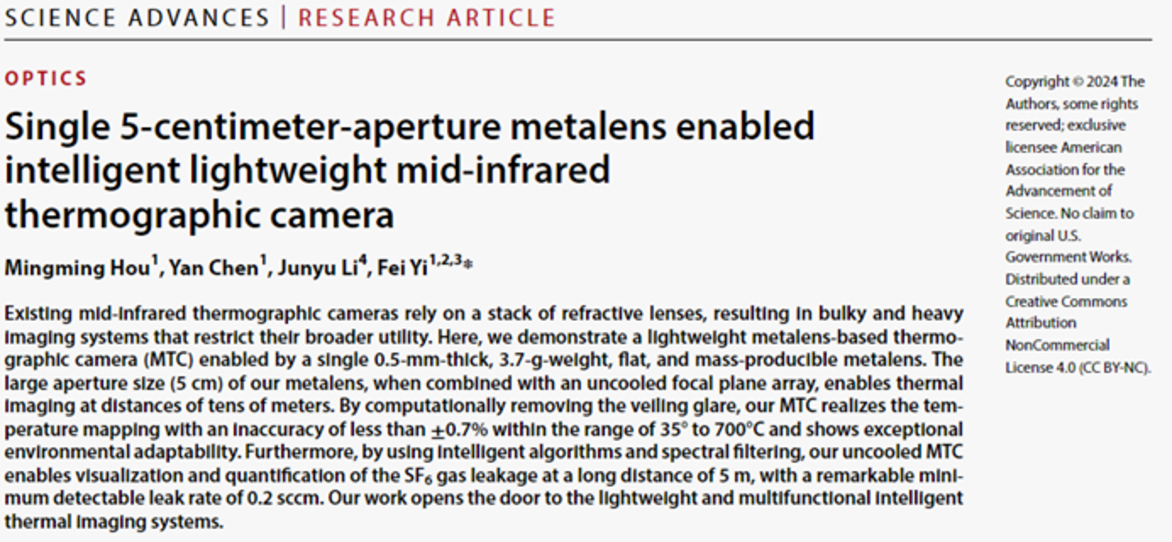

如图1a所示,所使用的超构透镜口径为5厘米,是迄今为止报道的最大口径之一,其厚度仅为0.5毫米,重量仅3.7克,实现了成像系统的小型化和轻量化,并带来以下好处:

由于超构透镜独特的工作原理,在扩大其成像距离时,只需增加其平面口径,而不会显著增加其重量和体积。

这使得该热像仪能够在轻架构下实现不同距离场景的成像,包括对近目标红外发射的详细测绘(图1b)和远距离有害气体红外吸收的检测(图1c)。

超构透镜的单片平面结构简化了热像仪,使校准模型更健壮,从而增强其环境适应性,无需制冷即可实现高精度测温成像(图1d)。

经过光谱滤波的超透镜同时提高了红外吸收的图像分辨率和信号对比度,使智能算法首次以小重量小体积小功耗的硬件成本实现非制冷气体定量成像(图1e)。

图1:基于超构透镜的热像仪概念及其应用

在大口径超构透镜的制造中,针对现有主流光刻机曝光视场有限的问题,团队创新地采用多掩模联合步进光刻技术来定义5厘米超构透镜的版图。这一技术可扩展到更大口径超构透镜的制造上。

团队对超构透镜引入的杂散光进行了仔细的表征,针对杂散光问题,团队创新地采用解卷积处理来去除杂散光并提升像质,实现了数十米远距离的热成像。

团队演示了该热像仪的两项典型应用:测温与气体成像。

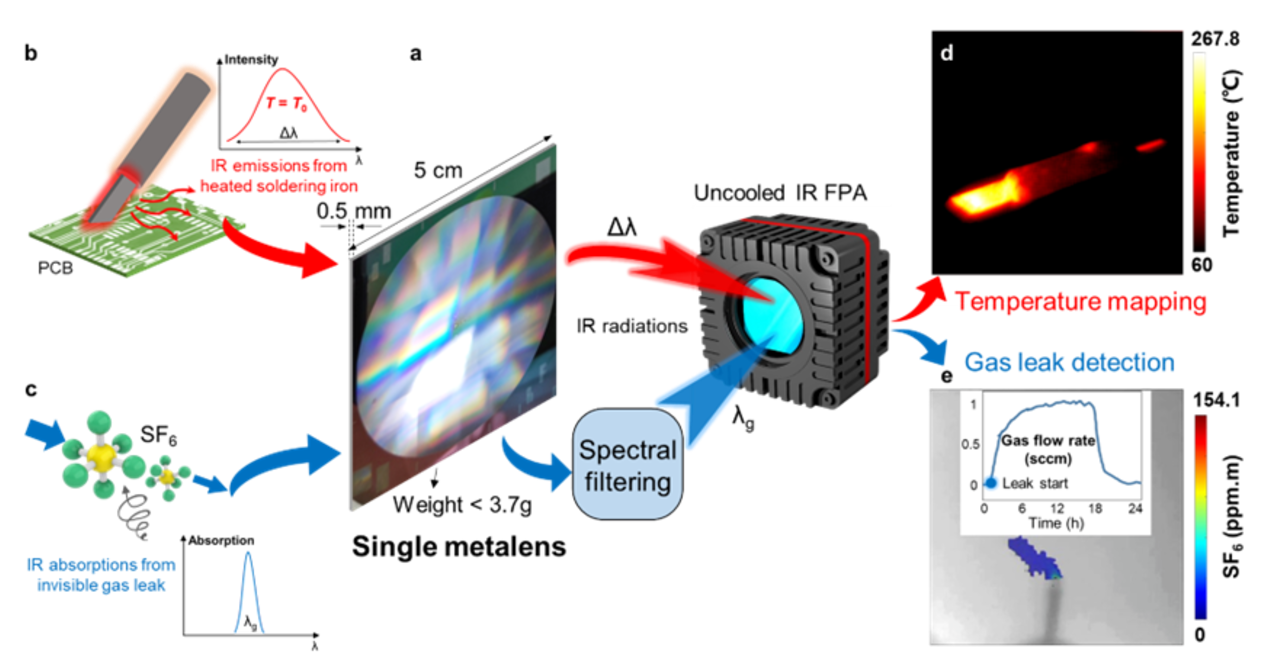

对于测温,为了消除环境干扰和非制冷探测器工况不稳定的影响,团队建立了精巧的测温校准模型,如图2a,b,得益于超构透镜的引入,热像仪对35至700摄氏度范围内的黑体实现了精度优于±0.7%的测温,并适应于1.98摄氏度的环境温度波动。图2c,d,e是对电烙铁(灰体)的测温成像结果,杂光去除算法使测量误差由-8.7–66.5 K降至-3.3–5.4 K。该热像仪还可用于对热物理现象的动态可视化(图2f)。

图2 测温主要结果

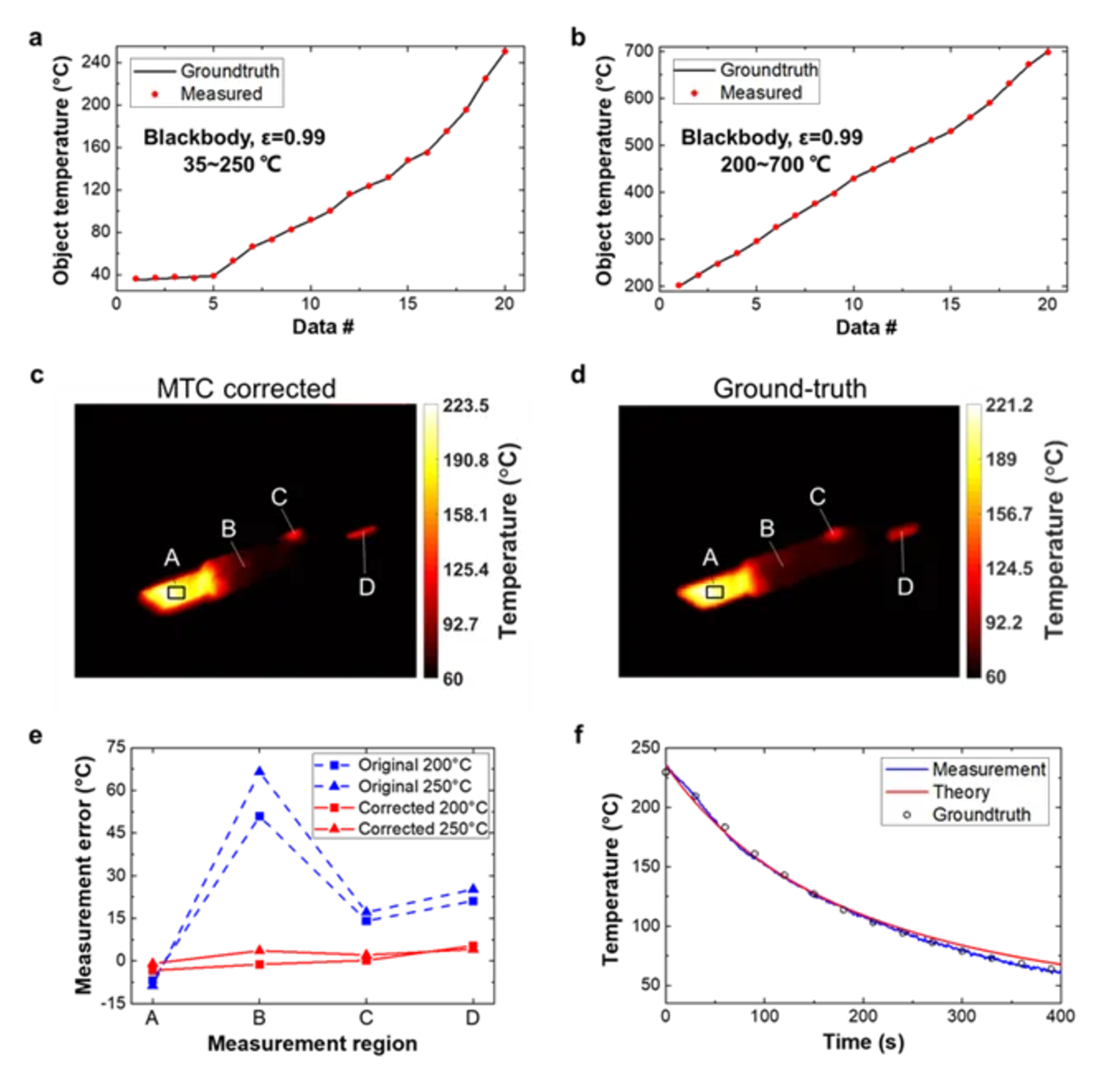

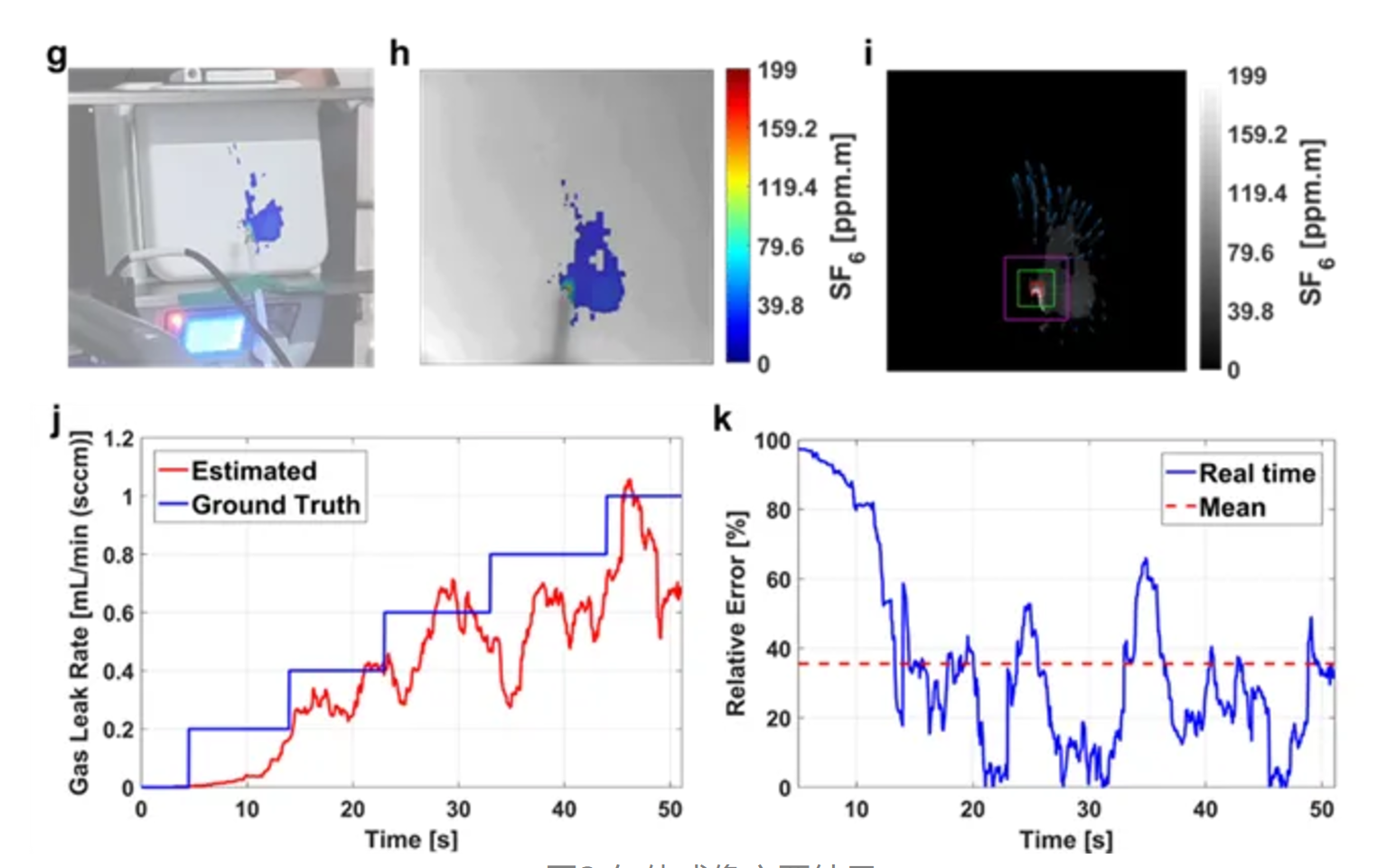

对于气体成像,采用了智能算法和滤光技术,能够在5米远的距离上可视化和量化六氟化硫气体泄漏,最小可探测泄漏速率仅为0.2 sccm。

得益于热像仪图像分辨率和信号对比度的提升,可对气羽的细节进行分辨(图3g,h,i),从而进一步对气体泄露速率进行估计(图3j,k)。

图3 气体成像主要结果

团队的这项工作有效解决了传统热成像相机在成像距离和体积、重量、功耗(SWaP)之间的权衡问题,为小SWaP和多功能智能热成像系统的开发铺平了道路。这项技术在监视、侦察、导航、医疗诊断、建筑检查以及危险气体泄漏检测和成像等多个领域具有广泛的应用前景。

目前上述研究成果已授权中国发明专利(一种大口径红外超透镜相机,专利号2021112394165)和美国专利(Large-aperture Infrared Metalens Camera,专利号US11815665B2)。

博士生侯铭铭是该论文第一作者,易飞教授是通讯作者,湖北光谷实验室是论文的第二完成单位。相关工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、光谷实验室创新项目、深圳市科技计划,以及某预先研究项目和烟台开发区领军人才项目等的资助与支持。

论文链接:

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.ado4847